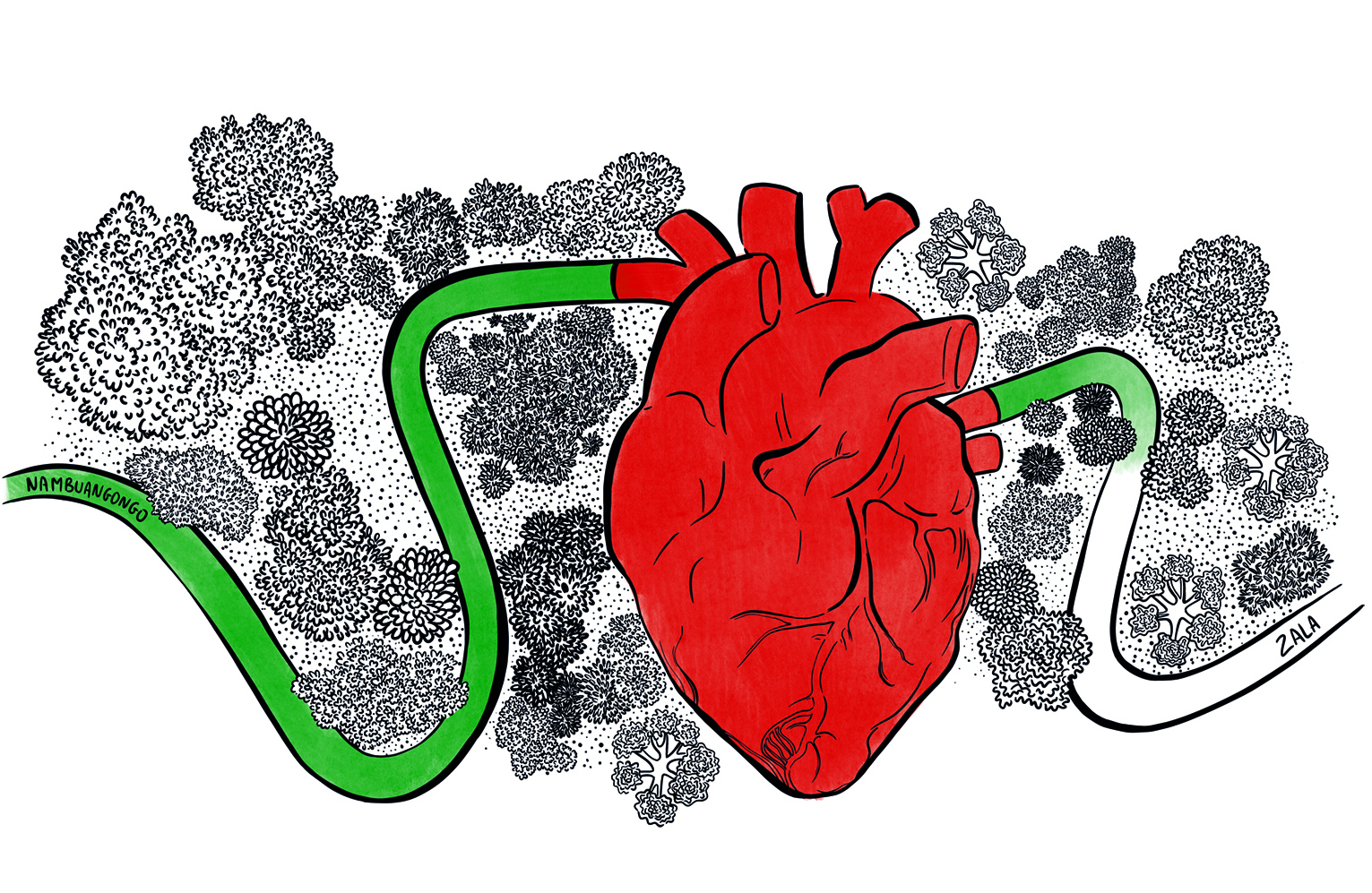

Afonso Bastos, o ‘poeta’, como já era conhecido nos tempos da guerra, cumpriu serviço militar em Angola entre abril de 1963 e julho de 1965, transformando algumas daquelas memórias e experiências em verso. O poema “Camioneta Vermelha” é lembrança de um local icónico na província de Zala e dos companheiros que lá deixou. [Ilustrado por Sally]

Olhos nos olhos, Afonso Bastos viu o terror da guerra assombra-lo concentrado num momento só. No mato da província de Zala, mais de uma centena de quilómetros a nordeste de Luanda, as circunstâncias ditaram que ficasse frente a frente com um guerrilheiro angolano, sozinho, sem tempo quase para reagir. Pensou que tudo poderia acabar ali. Para que Afonso Bastos esteja no sofá do Entre Margens a contar a sua história, tal não aconteceu. O “inimigo” não disparou, fugiu apenas, talvez amedrontado pelo momento. A humanidade acabou por ganhar nessa instância.

Na guerra, diz, um homem “mata para não morrer porque se não matar, morre. No meu caso, tive sorte. O rapaz fugiu. Se calhar estava com o mesmo cagaço do que eu. Eu vi aqueles olhos a olhar para mim e aterrorizei-me”.

Numa altura em que a Europa é confrontada com uma guerra dentro de portas, remexendo em fantasmas antigos que alguns julgavam apagados, Afonso Bastos olha para a devastação na Ucrânia como uma extensão dos cenários pelos quais passou, porque “as guerras”, explica, “são todas iguais”. Só mudam os protagonistas. A dor e a destruição causada são da mesma estirpe. Aliás, parafraseando Assis Pacheco, jornalista e poeta português que também passou por Angola naquela época, na guerra mata-se “sempre com a melhor das intenções”.

A “Camioneta Vermelha”

Entre 1963 e 1965 esteve destacado em Angola, primeiro, cerca de 13 meses na província de Zala, mais tarde, a sul, em Novo Redondo, denominação colonial para a cidade de Sumbe, na província de Cuanza do Sul. Era a norte que o mato, a geografia e a guerrilha armada num conflito de emboscada a emboscada castigava os militares portugueses vindos da metrópole para “defender a pátria”.

“Quando se chega, estamos inconscientes”, explica Afonso Bastos. “Não se chega com alegria, mas como se é jovem, pensa-se que nunca se morre. Não ligamos nenhum a nada. Vamos eufóricos de que vamos pegar na espingarda, fazer umas fintas e resolver a guerra”. A realidade, porém, trata rapidamente de fazer ruir as utopias juvenis.

Enquanto condutor, a principal tarefa que tinha era transportar as tropas para os mais diversos cenários, perante uma geografia desconhecida onde perigo, humano ou natural espreitava a qualquer momento. Parar era ficar à mercê do inimigo.

“Não se chega com alegria, mas quando se é jovem pensa-se que nunca se morre. Não ligamos nenhum a nada. Vamos eufóricos de que vamos pegar na espingarda, fazer umas fintas e resolver a guerra”

Afonso Bastos

“As picadas não permitiam enganos aos condutores. Eram poucas, portanto tínhamos que andar sempre em frente. Era um terreno muito montanhoso, com muitos rios, cursos de água, mata cerrada e depois quando chovia ou trovejava era uma coisa horrorosa. Chuva diluviana, alagava tudo à sua frente”, recorda.

Não tinha espingarda, tinha só uma pistolinha para me defender se fosse necessário em caso de ataques inimigos que por vezes, num único percurso era repetido quilómetro a quilómetro, colocando pedregulhos enorme ou até minas nos percursos para obrigar as colunas a parar.

Era no meio do mato, no percurso de uma picada que estava a “camioneta vermelha”. O local era uma clareira que servia de lugar de transbordo de tropas e logística que circulava entre Zala e Nambuangongo. Uma espécie de oásis ni deserto, rodeado de vegetação “perigosa” que impunha respeito. Ali, uma camioneta cor escarlate, esventrada e desmantelada, abandonada por colonos aquando dos ataques aos fazendeiros daquele lugar, tornou-se imagem icónica de quem cumpriu serviço militar naquela região.

“O local era como uma estação de comboios”, esclarece Afonso Bastos. “O nosso batalhão reabastecia em Nambuangongo e para não fazermos a longa e perigosa viagem até lá, fazíamos as trocas ali. O primeiro que chegasse, esperava pelo outro. Fomos muitas vezes atacados ali, porque eles estavam fartos de saber que fazíamos transbordo e só nos podíamos esconder debaixo dos carros. Era um lugar simbólico”.

O poema de Afonso Bastos reflete todas estas experiências. Um lugar que funcionava de ponto de encontro, indelevelmente vincado na memória pela cor de algo que já não era. O último refúgio para todos aqueles que se foram perdendo naquela mata infernal.